Monster faszinieren und erschrecken, weil sie zugleich fremd und vertraut sind. Als Mischwesen sind sie Allegorien der Begegnungszone von Humanem und Abjektem. Auf alten Seekarten markieren Ungeheuer die Grenzen und Transitzonen der bekannten Welt. Die Territorien der Nationalstaaten schließen hingegen heute nahtlos aneinander an. Dennoch ist das Monströse nicht aus der Welt. Es bringt Finanzkrisen und neokonservative Bewegungen hervor, befeuert Kriege um Rohstoffe und löst Migrationsströme aus. Es manifestiert sich im islamistischen Extremismus und der Aussetzung von Grundrechten im so genannten Krieg gegen den Terror. Unleugbar sind die Asymmetrien im internationalen Staaten- und Rechtssystem, die trotz – oder gerade wegen – der Festlegung von allgemeinen Zivilisationsstandards existieren. Migrant*innen stehen zunehmend im Spannungsfeld zwischen der Mobilität der Arbeitskraft, die das globale Kapital einfordert, und der Durchsetzung staatlicher Gewaltmonopole mit sich verschärfenden Grenzregimen, mit Überwachungs- und Kontrolltechnologien.

Die Jetztzeit der Monster: What Comes After Nations? vergegenwärtigte die Pariser Friedenskonferenz von 1919 als ein essenzielles Datum für das Verständnis des heutigen Nationalstaatensystems. Im Spiegelsaal von Versailles wurde die Welt neu geordnet. Bereits die Sitzordnung zeigt an, wer an dem U-förmigen Tisch über die Zerschlagung von Imperien und Anerkennung neuer Nationen entscheiden durfte. Rana Dasgupta, Nanna Heidenreich und Katrin Klingan, die Kurator*innen des HKW-Programms, riefen das Motiv des Konferenztisches in variierenden Anordnungen im Veranstaltungsraum auf und thematisierten so auch visuell Kippmomente von Entwicklungen und alternativen Ordnungsmodellen transnationaler, sozialistischer, antikolonialer und panislamischer Prägung.

Fragen nach der Rekonfiguration des Nationalstaatengefüges stellte der Künstler Christian Nyampeta die mehrteilige Installation From Left to Night gegenüber, die, ausgehend von einer Zeitachse zum sogenannten Zivilisationsstandard, die Rolle des Künstlers im Verhältnis zum nationalen Projekt verhandelt. In einem fiktiven Prozess im Jenseits ist der Dichter Christopher Okigbo angeklagt, seine Verantwortung als Künstler gegenüber dem ästhetischen Universalismus verraten zu haben, als er sich am nationalen Kampf der Biafra beteiligte und dabei umkam. Kann– so fragt Nyampeta – Kunst als Waffe im Kampf gegen Ungerechtigkeit aktiviert werden? Darf sie als Methode (historischer) Gewalt begegnen?

Ererbte Begriffe und Dispositive, mit denen weiterhin operiert wird, wurden im Rahmen von Die Jetztzeit der Monster auf ihre Ursprünge und Blickverengungen untersucht. Der Rechtswissenschaftler Lawrence Liang untersuchte die Präfiguration unserer Wahrnehmung durch Landkarten anhand kartografischer Repräsentationen Südasiens, die eine Diskussion der Rolle von Migration über den Seeweg ermöglichen. Zur Zeit des Britischen Empire zirkulierten Wanderarbeiter*innen zwischen Indien, Tee-Anbaugebieten auf Sri Lanka und Kautschukplantagen in Malaysia und Burma. Diese Mobilität fand ein abruptes Ende, als aus dem britischen Kolonialreich unabhängige Nationalstaaten hervorgingen. Eine andere Karte zeigt Südasien auf den Kopf gestellt: Die Allegorie der „Mutter Indien“ der Hindu-Nationalisten passt nicht mehr in die Umrisse des Landes. Durch die Inversion des ikonischen Logos offenbart sich, dass die Nation „nicht ein natürlich und unveränderliches Objekt ist, sondern durch unterschiedliche Ideologien stetig konstruiert wird“.

Der Historiker Cemil Aydin verwies auf den Zerfall des Osmanischen Reiches zwischen 1914 und 1924. Vater der Segregation zwischen Griechen und Türkei war der norwegische Naturwissenschaftler und Diplomat Fridtjof Nansen, der nach dem Griechisch-Türkischen-Krieg (1919-1922) Gespräche über die Rückführung griechischer Flüchtlinge initiierte.

Im Vertrag von Lausanne wurde 1923 ein Bevölkerungsaustausch vereinbart. Letzterer galt als Mittel, um Konflikte multiethnischer und -religiöser Gesellschaften „friedlich“ zu lösen: 1,5 Millionen Griechen kamen so auf denselben Routen wie die heutigen syrischen Flüchtlinge nach Griechenland, 500.000 Muslime wurde in die Türkei vertrieben. Die Idee der homogenen Nation, die die alten Reiche mit ihren heterogenen Bevölkerungen ablösen sollte, wurde zum Paradigma der Moderne inthronisiert.

Mit derselben Logik wird bis heute ein „Clash of Civilizations“ zwischen der christlichen und muslimischen Welt postuliert. Migrant*innen werden in den Ankunftsstaaten als Bedrohung einer vermeintlichen nationalen Einheit gesehen und durch gesetzliche Ausschlussmechanismen diskriminiert. Aydin widerprach dieser einseitigen Sicht: Die Oberhäupter des Osmanischen Reiches waren zwar muslimische Sultane; auf ihren Gehaltslisten standen aber auch armenische und christliche Beamte, die „Besten der Besten“. Im indischen Freiheitskampf gegen die Briten galt das Osmanische Reich deshalb als Beispiel für einen funktionierenden multireligiösen Staat.

Bis heute bestehende Unterschiede zwischen einzelnen Ländern lassen sich auf die Ursprünge des internationalen Rechts zurückführen, das vom 15. Jahrhundert an auf der Grundlage des Naturrechts von europäischen Denkern wie Francisco de Vitoria geschaffen wurde. Zu Beginn dieser Rechtstradition entsprachen nur wenige Länder den Standards der „zivilisierten“ Welt, so der Jurist Antony T. Anghie. Europäische Nationen gaben in der Zeit der Kolonisation und des entstehenden Welthandels einen Rechtsrahmen vor, an dem die Entwicklung anderer Länder gemessen wurde. Erst 1960 wurde dem – wie David Scott aufzeigte – mit der Resolution 1514 der UN-Generalversammlung explizit widersprochen: Der Entwicklungsstand eines Landes sollte nicht länger Vorwand sein, ihm die Unabhängigkeit zu verweigern. Die Unterscheidung aus westlicher Perspektive zwischen mehr und weniger fortschrittlichen Kulturen war aber bereits ins Innere der Kolonien eingeschrieben. Die Künstlerin Brigitta Kuster zeigte dies anhand des Code de l’indigénat, der den Einheimischen in französischen Überseegebieten die vollen Bürgerrechte vorenthielt. Eine Begriffskritik von Anghie zeigte die Linien der Kontinuität auf, die von Dichotomien wie jener von Zivilisation versus Barbarei zu solchen wie demokratisch versus nicht demokratisch, liberal versus nicht liberal und heutigen Begriffen wie „Good Governance“ (als Bedingung für Hilfen internationaler Organisationen) reicht. Wir befinden uns heute, so Anghie, in einem Limbus, an dem wir nicht wissen, ob der permanente Ausnahmezustand im „Krieg gegen den Terror“ und Gräueltaten wie jene in Abu-Ghraib begangenen Handlungen Verirrungen oder Teil des Systems sind: „Wir begehen Barbarei im Namen der Zivilisation.“

„Haben wir nach dem Fall des Kommunismus nicht allzu leichtfertig die Analysewerkzeuge des Marxismus aufgegeben?“, fragte sich die Schriftstellerin Slavenka Drakulić. Welche Begriffe des Historischen Materialismus sind heute noch produktiv? Denn selbst wenn Nationen seit Benedict Anderson und Eric Hobsbawm als „vorgestellte Gemeinschaften“ mit „erfundenen Traditionen“ beschrieben werden, so sind ihre Ausschlussmechanismen wirkmächtig. Dies zeigte zuletzt Donalds Trumps „Muslim Ban“, der Menschen aufgrund „falscher“ Pässe im Transit festsetzte. Die Wiederaufnahme überwunden geglaubter kultureller Kämpfe – zu Ehe, Familie, Kleidung der Frau –, führte der Anthropologe Arjun Appadurai auf die Schwäche der Nationalstaaten zurück. Im Zuge von Freihandelsabkommen und der wachsenden Macht global agierender Konzerne entgleite den Staaten die Kontrolle über die Wirtschaft. Was bleibt außer dem Feld der Identitätspolitik und der Abschottung gegen das „Fremde“? Der Soziologe Boaventura de Sousa Santos forderte deshalb, den Blick auf die Erfahrungen der Selbstregierung in der kurdischen Region Rojava im Norden Syriens und in den Zapatist*innen-Gemeinden im mexikanischen Bundesstaat Chiapas zu richten – ein kleiner Hoffnungsschimmer aus dem globalen Süden gegen das Mantra der Alternativlosigkeit und die blinden Flecken der westlichen Perspektive auf die Universalität der eigenen Werte.

Chiapas ist auch der Ausgangspunkt einer synchronen Bewegung von Gütern und Migrant*innen: „La Bestia“ heißt der Güterzug, auf dessen Dach Menschen aus Zentralamerika und der Karibik bis an die US-Grenze fahren. Die Soziologin Avery F. Gordon erinnerte daran, dass Wanderbewegungen auch progressive Entwicklungen anstoßen können: Die Massenflucht der Sklav*innen legte das kapitalistische Plantagensystem in den USA lahm. Die „Runaway“-Communities ebneten den Weg für den Beginn eine Selbstemanzipation der schwarzen Bevölkerung und die Abschaffung der Sklaverei.

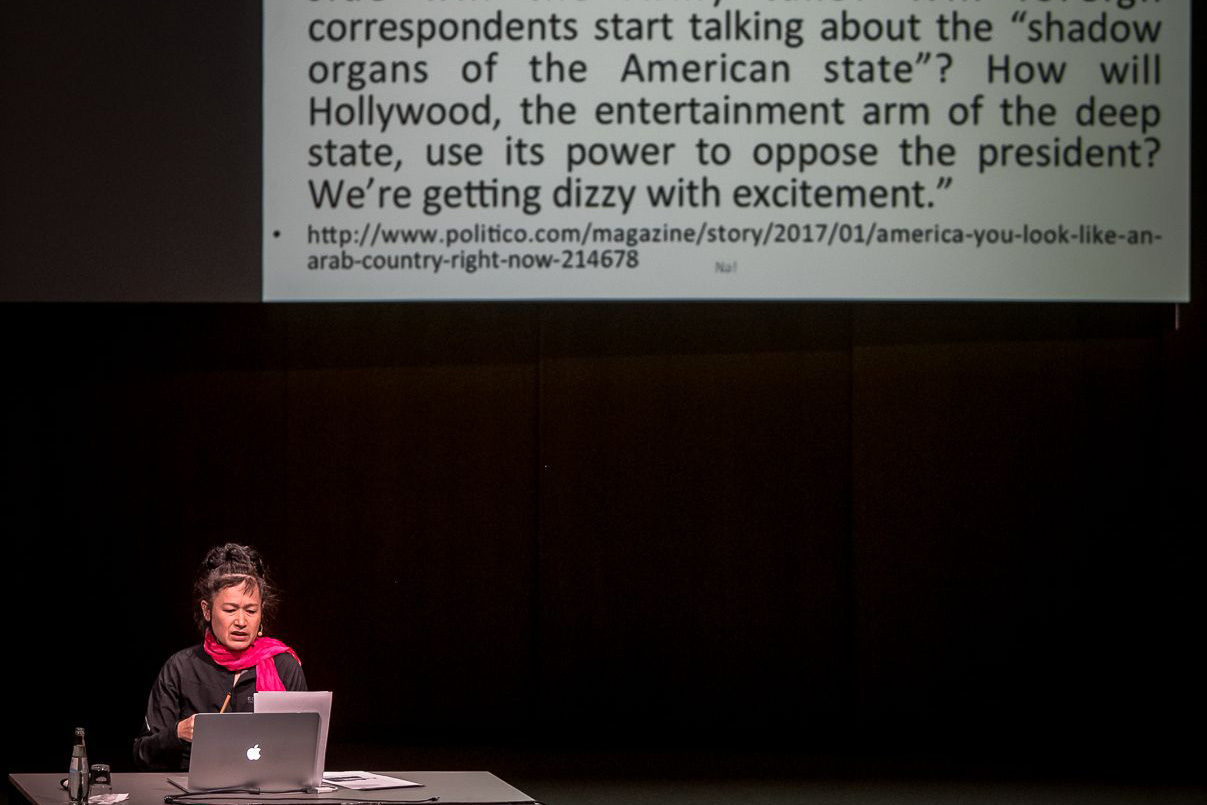

Welche neuen Formen kann die Kunst im Hinblick auf eine Transformation von Sprache hervorbringen? Welche Voraussetzungen für neue Subjektivitäten und Weltordnungen entstehen dabei? In Hito Steyerls Vortrag „,Gott ist doof?‘ On Artificial Stupidity“ steht Rokos Basilisk für eine Zukunft, in der die Nationalstaaten gescheitert sind. Konzerne haben im Verbund mit Eliten das Ruder übernommen – als Staat mit parallelen Institutionen. Die Künstlerin und Filmemacherin zeichnete assoziativ ein Szenario nach, das an den Rändern der westlichen Welt bereits eher den Regelfall als die Ausnahme beschreibt: Die rocket science (Raketenwissenschaft) ist längst zur racket science (Gaunerwisschaft oder auch: Schiebereie) degeneriert. Solche Momente der poetischen Verdichtung mithilfe von Memen und Metonymien lassen auf das widerständige Potenzial einer Sprache hoffen, die Grenzen der Genres und Wissensdisziplinen sprengt; einer Sprache, die das Potenzial hat, die porösen Erzählungen von Nation und Nationalstaat aufzubrechen.

Ähnlich in Akademia, Netz- und Popkultur wildernd rief die Schritstellerin Ann Cotten zum („afrofuturistischen“) Schöpfen von Sprache auf. Zuvor hatte der Künstler Kudzanai Chiurai beklagt: „Wir haben nie in einer Afro-Zukunft gelebt!“ Die Afrikaner*innen hätten sich vielmehr auf den Post-Kolonialismus und die Post-Apartheid konzentriert, und dabei vergessen, dass die Überwindung der Kolonialzeit die Aufgabe der Kolonisator*innen sei. Hieraus folgerte er: „Wir leben in einer kolonialen Zukunft.“ Die „verwertbaren“ Dinge der Vergangenheit müssten hervorgeholt werden, etwa das alte, in den indigenen Sprachen liegende Wissen: „Wir haben den Sternen Namen gegeben.“