Man stelle sich vor: Die gewählten Volksvertreter*innen stimmen über den zukünftig vorzuherrschenden Stil der Bauten des Landes ab. Flammende Bundestagsreden werden gehalten von den Fraktionen Glas, Beton, Holz, Postmoderne, Post-Post-Postmoderne, „was mit Säulen“ und „irgendwie mehr so menschlich halt“. Fürderhin verbreitet sich der per Mehrheitsbeschluss festgelegte Stil emsig über Städte, Bundesländer und Botschaftsgebäude im Ausland. Ja gut, ich mein, könnte man im Fußballdeutsch sagen, das ist schon sehr weit hergeholt.

Naja, könnte man dann antworten, und sanft auf den 20. Juni 1991 verweisen. An diesem Tag wurde die glühbirnenwechselwitzhafte Frage, wie viele Abgeordnete es braucht, um einen Stil zu ändern, exakt beantwortet: Zehn. Hätten diese an jenem Tag ihre Meinung geändert, wäre das vereinigte Deutschland eine Bonner Republik geblieben. Was hat das nun mit Architektur zu tun? Schauen wir uns an, welches Gesicht die Berliner Republik heute hat. Die dystopische Lochkartenfassade der neuen BND-Zentrale, das kohlhaft aufgeblähte Kanzleramt, der Stadtschloss-Historienzombie. Daneben und dazwischen eine Füllmasse, die inzwischen alle Lücken der historienzerfurchten Stadt fugenlos versiegelt hat. Das bis dahin stets etwas un-fassbare, widersprüchliche, zerstreute Berlin wurde dank seiner Hauptstadtwerdung mit voller Wucht in eine Wichtigkeit, Gewichtigkeit und Geschichtlichkeit hineingestoßen, alles wurde schwer und ernst. Endlich hatte Deutschland mit seiner quasi-genetisch verankerten Kleinstaaterei eine Mitte! Endlich kein Provisorium mehr!

Diese zwar nicht tausendjährige, aber doch sehnsuchtsvoll permanente Mittehaftigkeit breitete instantan ein enormes Gravitationsfeld über Berlin aus, in welchem sie sich mit tonnenschweren steinernen Stanzarbeiten manifestierte. Der rheinische Freigeist, der rebellische süddeutsche Liberalismus von 1848, das bedächtige norddeutsche Bürgertum und andere Traditionen wurden von dieser Zwangsverpreußung ebenso niedergewalzt wie ihre regionale Baukultur im 21. Jahrhundert Stück für Stück mit Steinernes-Berlin-Klötzchen durchsetzt und zersetzt wurde. Wäre es wirklich so weit hergeholt, anzunehmen, eine Bonner Republik hätte heute ein ganz anderes Gesicht? Ein offeneres, leichteres, unbeschwertes? Ob der Staat selbst dank dieser baulichen Lockerheit ebenfalls ein anderer wäre, kann man nur vermuten. Die simple Gleichung „Glas = Demokratie“ sollte man jedenfalls mit spitzen und skeptischen Fingern anfassen.

Aber lassen wir die Materialfragen einmal außer Acht und wenden uns den Prozessen des Bauens zu. Sind die Entscheidungen wirklich autoritärer geworden, wurde über die Köpfe der Bürger*innen hinweg geplant? Hier ist Obacht geboten. Hätte man die Elbphilharmonie unter Angaben ihres letztendlich tatsächlichen Budgets schon im Jahr 2003 einer Volksabstimmung unterzogen, wäre sie mit Sicherheit pränatal in den Fluten versunken. Heute singt man ihr Lobeshymnen. Wie hätten das Centre Pompidou, die Oper von Sydney oder der Dom von Florenz ausgesehen, wären sie im Planungsprozess einer Turnhalle voller Wutbürger*innen präsentiert worden? Sie wären aus dem Raum gefegt worden mit Argumenten wie: Haben wir nichts Wichtigeres zu tun? Woanders sterben Kinder! Weniger polemisch gesagt: Planung beinhaltet immer ein gewisses Maß an Entscheidungszwang zur Durchsetzung einer Idee. Dass dies heute in der erstickungsanfallerzeugend häufigen Verwendung von Buzzwords wie „Vision“ pervertiert wird, steht auf einem anderen Blatt.

Aber wir sind keineswegs alle Wutbürger, und Architektur geht uns alle etwas an, denn wir sind ja ständig damit konfrontiert. Wäre mehr Partizipation, mehr Bottom-Up nicht doch angebracht? Schaut man sich in Mittel- und Nordeuropa um, könnte man zum Schluss kommen, dass es noch nie mehr Bürgerbeteiligung gab als heute. Informationsabende, Konsultationen, Hearings, Planungsausstellungen, Wettbewerbe, Facebook-Petitionen. Ein Allheilmittel ist die Bürger*innenbeteiligung hier wie dort nicht, glaubt man dem Berliner Architekturtheoretiker Markus Miessen. Er warnte 2010 in seinem Buch The nightmare of participation davor, für Politiker sei Bürgerbeteiligung entweder nur eine scheinbare solche, oder eine Methode, um die Verantwortung abzuschieben. „Ihr wolltet es ja so, also beschwert euch nicht.“

Beschwert wird sich aber trotzdem andauernd. Ist alles schlimmer geworden? Oder gibt es einfach mehr medialen Resonanzraum für die Klagen? Ist es böser Wille, Dilettantismus oder Verantwortungslosigkeit, wenn etwas nicht funktioniert, und das auch noch auf Kosten der Steuerzahler*innen? Sind die Großbaustellen wie der Berliner Flughafen Fanale des Scheiterns der Demokratie, oder Auswüchse ihres Erfolges? Spiralisieren sie sich doch in Endlosschleifen in einen Strudel der Schuldzuweisungen, unterfüttert von gesetzlicher Überregulierung, befeuert von Armaden von Anwält*innen, die besessen auf die Suche nach dem Schuldigen, auf die Jagd nach jedem kleinen Fehler in Verträgen und Excel-Listen gehen. Dieses Claim-Management, das Ausfindigmachen von Mängeln und Nachforderungen, ist in der Baubranche ein boomender Wirtschaftszweig, natürlich gibt es auch schon Counter-Claim-Management, und sicher bald auch Counter-Counter-Counter-Counter-Claim-Management. Ist die Großbaustelle dann fertig, steht sie auf den Fundamenten bankrotter Firmen, ruinierter Glaubwürdigkeiten und hunderten Regalmetern von Aktenordnern.

Die Architektur und ihre Architekt*innen sind zu diesem Zeitpunkt längst zermahlen und zermürbt. Waren sie nicht einmal Idealist*innen, damals, als alles noch greifbarer, machbarer, handhabbarer war? Wollten sie nicht die Welt besser machen? Sind sie zu Zyniker*innen geworden, oder kann man als Architekt*in per se kein*e Zyniker*in sein, weil Bauen immer etwas durch und durch Konstruktives ist und man es gar nicht gegen die eigenen Überzeugungen absolvieren kann?

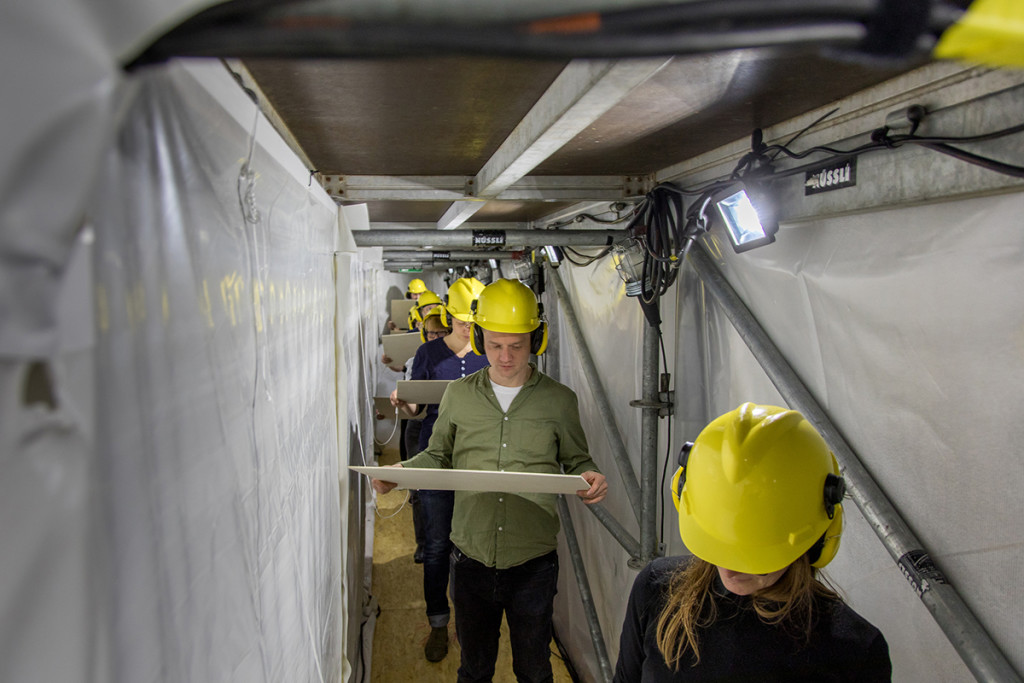

Natürlich sind sie keine Zyniker*innen geworden. Denn die Architektur hat das Soziale und das Kleine wiederentdeckt, nicht zuletzt als Reaktion auf die aus dem Ruder gelaufene Großbauindustrie und die langweilige Reduktion von Architektur auf mit medialem Wow-Content und dröhnenden PR-Offensiven aufgeplusterte, von einer Handvoll Stararchitekt*innen über den Globus verteilte Ikonen. Die britischen Turner-Preisträger Assemble bauen als Kollektiv in wechselnden Konstellationen und ohne Ewigkeitsanspruch, die internationale Zusammenschluss We-Traders entwickelt räumliche Strategien zur Selbstermächtigung in der Wirtschaftskrise, Baugruppen und Urban Gardening boomen, auch wenn mancher in ihnen ein Reservat des angeprekarisierten Bildungsbürger*innentums sieht. Alejandro Aravena entwickelt Systeme für Sozialwohnungen in Chile, Wang Shu setzt den am Fließband produzierten chinesischen Städten regionalen Ziegelstein und Langsamkeit entgegen. Architekt*innen entwickeln Typologien für Unterkünfte Geflüchteter, ohne sich die rosarote Brille des Weltretter*innentums aufzusetzen. Kleine Selbstbau-Initiativen setzen weltweit der entfremdeten Industrie eine neue und intelligente Einfachheit entgegen.

Man muss sich in die vermeintliche Machtlosigkeit nicht fügen, weder als Architekt*in noch als Bürger*in. Die Großbaustelle wird von den Jurist*innen, den Bürokrat*innen und der Consulting-Mafia besetzt. Die Kleinbaustelle ist die Zukunft. Und über den Stil, ob verordnet oder nicht, können wir danach immer noch reden.